編集長に小説家の蝉川夏哉さんを迎えたユニークな出版社「キマイラ文庫」が2025年にオープン予定だ。

仕掛け人の喜多山浪漫さんは、ゴジラインでも何度かインタビューを掲載しているが、驚くべき実行力の持ち主である。自身の作品『エトランジュ オーヴァーロード』は書籍化を飛び越えて、コミカライズ化が行われ、この夏にはゲーム化も発表された。また、『魔法捜査官』は日韓IP協力委員会の対象タイトルとなるなど、その他の作品の動きも活発である。

そんな喜多山さん曰く、キマイラ文庫は、新しい「作家の働き方」のひとつを目指して立ち上がる出版社で「100%のコミック化、ゲーム化を狙う」という。メディアミックスの敷居は高いものの、プロデューサーである喜多山浪漫さんの活躍を見ていると、無理筋ではないような気もしてくる。

https://twitter.com/RomanKitayama/status/1849710562168668552

【関連記事】前職はゲーム会社社長!?そして小説家へ!謎多き作家「喜多山浪漫」先生にインタビューしてみた

今回はこの「キマイラ文庫」について、キーマンであるプロデューサーの喜多山浪漫氏、小説家の蝉川夏也氏についてインタビューした模様をお届けする。

蝉川夏哉 先生:小説家。『異世界居酒屋「のぶ」』にて第二回なろうコン大賞を受賞。大ヒットした同作は、アニメ、コミック、ドラマなど多彩なメディアミックス展開もされている。

原作公式サイトはこちら

100%コミック化、100%ゲーム化を狙う出版社

――まず改めて、「キマイラ文庫」の構想について聞かせてください。出版社ということですが、具体的にはどのような事業を行っていくのでしょうか。

喜多山:「作家さんに好きな作品を書いてもらい、100%コミック化、100%ゲーム化を狙う」という事業をやる出版社です。具体的な活動としては、キマイラ文庫と契約した作家さんに、原稿料を先支払したうえで小説を書いていただきます。そして、この小説をサイト上で無料公開し、キマイラ文庫は商品化に向けた営業活動を行います。「ゲーム化、アニメ化、コミカライズ」などが達成された際には、通常の出版社の印税よりもかなり多い割合の利益を分配できる仕組みを考えています。既に契約した作家もいて、まずは2025年の1月にサイトをオープンする予定です。

――えええ、100%ですか!?

喜多山:はい。真剣に狙っていきます。

――先払いで原稿料を作家さんにお支払して、そこから商品化に向けてキマイラ文庫が営業してくれるという仕組みなのですね。2025年1月の時点でキマイラ文庫の作品が読めるようになるのでしょうか?

喜多山:そうなります。サイトでは、平日に日替わりで連載作品を更新していく予定です。毎週1話ずつ新エピソードが読めるようになります。

▲キマイラ文庫のロゴも完成。2025年のオープンに向けて猛スピードで準備中とのこと。

――蝉川先生はキマイラ文庫の「編集長」ということですが、どのような経緯で参加することになったのでしょうか。

蝉川:自分の話になりますが、わたしはいわゆるブラック企業で死にそうになって働いていたんです(笑)そこから小説家としてデビューできて、2冊目のときに考えたんですよ。「このまま40年働き続けるか」それとも「10年楽しく生きるか」。結果として選んだのが「10年楽しく生きる道」で、今では12年目になりました。作家としてひとつの章が終ったタイミングで、喜多山先生と出会って、キマイラ文庫という面白い企画が出てきたんです。10年作家として楽しんだから、次はアディショナルタイムかなということで、飛び込むことにしました。営業まで作家さんにがっつり要求するというようなことはありません。喜多山先生から、「編集長をやりませんか」と言われたときは、編集長という肩書が持つ責任の重さにびっくりしてしまって、「名誉編集長」という肩書を作る考えもあったんです。でも、レーベルの最初から「名誉編集長」とか名乗ってるのは、いつでも逃げだしそうなやつだよな……ということで、「編集長」になりました(笑)

――キマイラ文庫のお話は、喜多山先生にインタビューしていたときに伺っていたのですが、展開が速くて驚いています。

蝉川:2024年に企画がはじまって、オープンは2026年くらいかなと思っていたんですが、エンジンである喜多山先生が止まらなくてですね(笑)2025年1月オープンになりました。ついこの間は、キマイラ文庫の成功を祈るお参りにみんなで行ってきました。そういうことも、このインタビューで記録されていくのは嬉しいですね。今、ナラティブがすごく大事な時代だと思っていて、新しいチャレンジの立ち上がりから経過まで記録しておくのは大事なことだと思うんです。わたしがキマイラ文庫に参加しているのは楽しそうと感じたからもあるのですが、それだけじゃなくて、業界に何かを残せたらいいなと思うんです。キマイラ文庫の成立と運営の過程を見てもらうことで、巻きこめる人が増えるかもしれません。もしキマイラ文庫が終ったとしても、徒花ではなくて、なにか影響を残せるような記録が残っているといいなと。時代の流れって思いのほかはやくて、僕がデビューした「小説家になろう」の流れとかも、初期のほうのものはもうあいまいになりつつあるように感じるんですよ。

――喜多山先生との付き合いの中で、「やる」といったことは「やる」方なのだと理解してきたので、「キマイラ文庫」もやるのだろうと思っていましたが、蝉川先生も同じような熱量で安心しました。

喜多山:「キマイラ文庫」のために、蝉川先生自ら作品を書いてくれています。

蝉川:編集長なのに作品を書いているという不思議な状態ですが、そういうところからも本気度を感じてもらえるでしょうか?なんか面白そうなことをやっているなと思ってもらえればさらに嬉しいです。

――蝉川先生は、編集長としてどのような役割をされるのでしょうか。

喜多山:まず、キマイラ文庫には、書籍編集部的な「編集者」を置きません。でも編集長はいるという不思議な組織なんですが(笑)今後はどうなるかわかりませんが、「書きたいものを書いてもらう」ということを達成するためにこの形を選びました。出版における編集者の権限って強いじゃないですか。「こういうものを書けば売れる」とか「こうしたほうが面白い」ということを編集者がジャッジするのも一つのやり方だと思いますが、キマイラ文庫は作家が絞り出したものを楽しんでもらう場所にしたいと考えています。編集の機能すべてが不要というわけではなくて、イラストレーターとのマッチングや、文章の確認のようなものは必要なタイミングでやろうと考えています。蝉川先生には、サイトの全体のバランスを見ていただいたり、経験豊富な作家として、執筆陣を支えてもらうことを期待していますね。

蝉川:出版社としてガチガチに装備を固めて出港するわけではないという感じでしょうか。必要なことがあれば、運営しつつ加えていく要素もあると思います。わたしのほうは、アドバイスを求められたらするくらいの立ち位置ですかね。ラブレターとかって、書いて一晩たってから見直すと、微妙な部分が見えてくるというじゃないですか。わたしはこの「一晩」くらいの役割をしたいですね(笑)「書き直せ」とかはもちろん言いませんけど。

https://twitter.com/RomanKitayama/status/1831325368319676798

キマイラ文庫の発想の源泉

――喜多山先生は、周囲の方を面白いことに巻き込んでいく力強さがありますよね。喜多山先生と蝉川先生の出合いについてお聞かせください。

喜多山:最初に蝉川先生とお会いしたのは、関西方面のライトノベル系の作家が集まる飲み会だったんですよ。わたしの目の前の席が蝉川先生で、思えば運命的な席だったのかもしれません(笑)蝉川先生の作品のファンでもありまして、小説、アニメ、コミック、ドラマまで押さえていたので、お会いできたときは興奮しました(笑)ゴジラインさんもご存じのように、わたしは「食」への興味が強いので、『異世界居酒屋「のぶ」』が大好きなんですよ。

蝉川:飲み会には、喜多山先生が「新人作家」という立場で参加していました。後に経歴を聞いてびっくりするんですけど(笑)ちなみに、わたしと喜多山先生が参加していた飲み会は、作家同士の互助会的な目的もあるものです。最近のライトノベル作家って、webからデビューしていることもあって、編集部とのつながりかたがさまざまに変わっていますし、横のつながりを作る「授賞式」みたいなイベントに参加していないという人も多いんです。だから、そういう人たちが情報を得たり、仲間を作れたりするような場所が必要だろうということで、関東や関西で飲み会のようなものが行われていたりするんです。

――なるほど、確かにいまの作家デビューの形はさまざまですものね。ちょっと前までは、「新人賞をとってデビュー」みたいなルートが多かった気もしますし、その頃って「授賞式」がコミュニケーションの場でもありましたもんね。

蝉川:ちょっと前の世代までは、「授賞式」みたいなリアルのイベントで親交を深めることができました。作家が集まるイベントで出会いがあって、先輩、後輩、仲間、友人という関係ができたりして、作品のアドバイスはもちろん、私生活の悩みを相談できるような関係も構築できたんですね。でもいまは、それがやりにくい時代になってきているので、作家の集まる場を必要としている人もいるはずなんですよね。ほかの作家がどういう条件で作品を書いているか、編集部や編集者とのコミュニケーションはどのように取られているか、経験者の話があればあるほど助かることが多いですよね。で、こうした作家の集まりに喜多山先生が来た結果、ケミストリーがおきて「キマイラ文庫」をやることになったんじゃないかなと。

喜多山:おっしゃる通りです。作家としてデビューして、コミカライズもされて、アニメ化もされても、仕事としてみると厳しい対価でやっているという方もいることがわかってきました。ネットなどではよく言われている話ですし、情報として知ってはいたんですが、作家さんたちから具体的な話を聞くと、現実はもっと厳しいのかもしれないと思い始めたんです。大ヒットすればそんな心配もないんですが、いわゆる中ヒット、小ヒットみたいな作品だと「安心して創作に没頭できない」可能性すらあるんですよね。そうした方々の、選択肢のひとつとして「キマイラ文庫」があるような未来があればいいなと思ったんです。キマイラ文庫と契約すれば経済的に安心ということを謳うつもりはありませんが、「この作品はゲーム化したいから、キマイラ文庫で展開したほうがチャンスが増えるんじゃないか」みたいに思ってもらえるような場所を目指しています。

――好きな作品を書ける場になるといいということをおっしゃっていましたよね。キマイラ文庫と契約した作家さんに「こういうものを書いてほしい」という指示はしないということでしょうか。

喜多山:現時点では、本当に好きなものを書いてもらえばいいと思っています。そのほうが面白いものができる可能性が高いですしね。自分の書きたいものを書くと、売れそうなものを書くってイコールじゃない場合も多いじゃないですか。メジャーなジャンル、ニッチなジャンルなどいろいろありますから、すべての創作が適正な対価を得られるわけではないこともよく知っています。わたしもゲームを作っていたとき、「ニッチなジャンルかもしれないけれど、好きだからこれで一点突破しよう」という作品を世に出してきた経験もあります。そんなふうに作家がチャレンジしたいときに、キマイラ文庫という選択肢を検討してもらえるようになりたいです。

キマイラ文庫のスタンスについて

――ちなみに、作品の営業については、どのような形で行うのでしょうか。

喜多山:キマイラ文庫のホームページで作品を拡散しつつ、地道に脚で営業をするというようなイメージですね。営業まで作家さんに要求するというようなことはありません。実際に私が自分の作品で営業活動をしてみて実績がいくつか出てきているので、積極的にやっていこうと思います。経験値に基づくところも多いんですが、「求めていないところに作品を持ち込んでも無駄」ということは間違いないです。「新しいコンテンツがほしい」、「でも社内からなかなか生まれない」とお困りを抱えていらっしゃる企業に対して、その企業のカラーに合ったご提案をしていくことで商品化の道が見えてくると思っています。

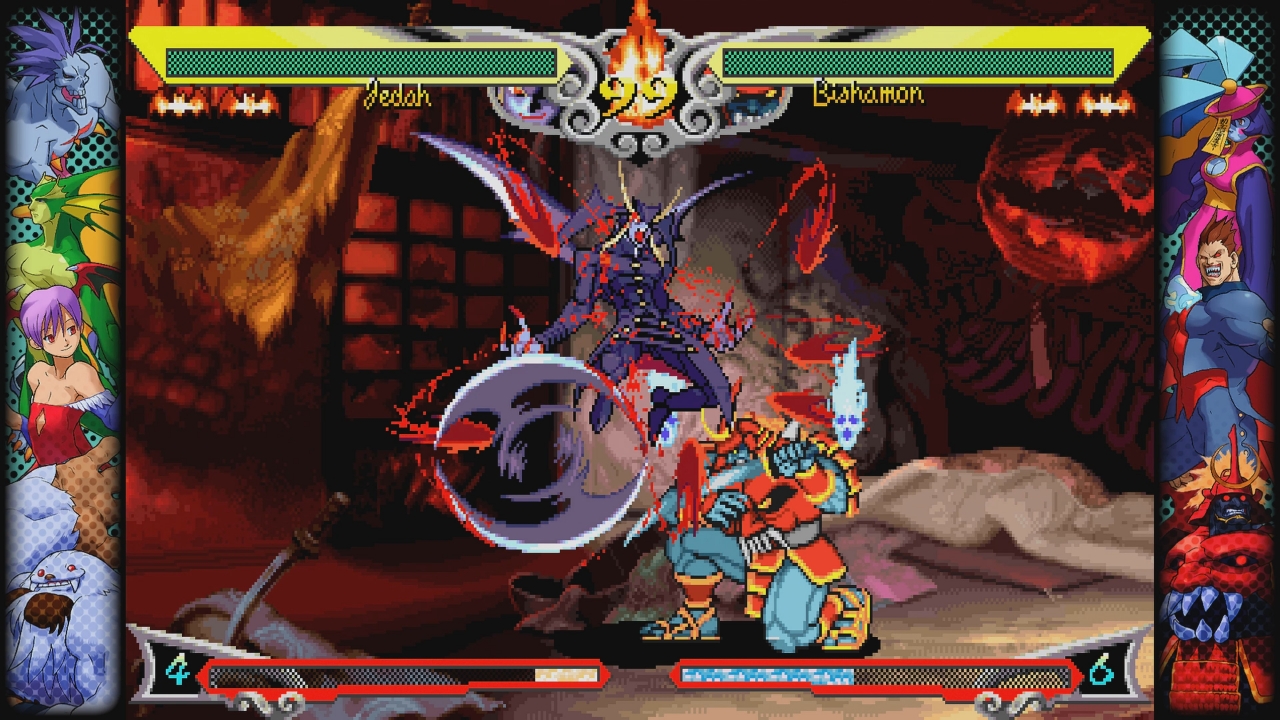

▲喜多山浪漫先生の『エトランジュ オーヴァーロード』は2024年にゲーム化が発表された。

――契約した作家さんはどのような形で活動されるのでしょうか。

喜多山:キマイラ文庫では、週1で作品を更新するくらいですかね。ただ、キマイラ文庫は「船」のようなものなので、乗り合わせた仲間に求められればノウハウをどんどん開示していきます。営業もやってみたいというプロデューサー気質のある作家さんでも歓迎ですよ。現在のキマイラ文庫のメンバーは、蝉川先生も含めて、「信頼できる仲間」という感じでして、人柄も含んで選んでいます。

蝉川:創作者は人柄が尖っていてもいいとは思うんですが、キマイラ文庫という組織は創作者が楽しく過ごす船でもあるので、最初のメンバーには活動に理解のある方を選んでいます。作家になろう、作家で食っていこうという人は、そもそも結構尖っているのですが、人間関係に一撃を放ちそうな方は避けています(笑)最近のweb出身の作家って、出版社から声をかけられてデビューした方が多いんですよ。つまり「選ばれた側」と考えている方なので、「出版社よりも作家のヒエラルキーが高い」という考えの方もいて。組織でその考え方だとまずい部分もあるわけです。web作家が増える前は、どこかの出版社の賞に応募したり、持ち込んだりしていたので、作家と出版社が平等、共犯関係とでもいうのかなあ。そういう感じで、お互い支え合っていた部分もあったので、出版社や編集さんへの敬意が強い人も多かったんじゃないでしょうか。ダメな編集や出版社への愚痴というのも当然飛び回っていましたけど。

喜多山:2025年1月のオープン時から連載を始める作家さんとの契約は済みましたが、オープン後は新しい作家さんも招いていきたいですね。

――キマイラ文庫のコンテンツ化はどのようなジャンルを考えているのでしょうか。

喜多山:ゲーム、コミカライズ、アニメ化といったものはもちろん、ほかのジャンルも考えています。わたしの書いている『魔法捜査官』はボードゲーム化しましたが、そういうルートも面白いかなと。キマイラ文庫が自社で商品化していく作品も出てくると思いますよ。

――喜多山先生の作品は、ゲーム化を想定して書いているものもあるとおっしゃっていましたね。他の作家さんたちは、どのようなスタンスなのでしょう。

喜多山:そこも自由にやってもらっています。ゲームにしたい作品であれば、ゲーム向けに書いてみるというのもいいんじゃないですかね。個人的には、アニメ化やゲーム化となったときには、メディアごとの特徴や長所を活かして、そのメディアならではのものができていってほしいと思いますね。シナリオも必ずしも原作に忠実であるべきとは思いません。たとえば、サスペンスものの原作があるとして、それがそのままのシナリオでアドベンチャーゲーム化すると、原作読んだ人は退屈ですよね。ゲームならゲームにおける最適解を目指していくのが良いと考えています。

――メディアミックスの場合って、少なからず原作には変更が加えられますよね。たとえばノベルやアニメでやっていたものを実写化するとなると、実写表現で難しいものは設定を変えたり、描写をカットしたりということもあります。そういった変更がある際に、原作者がストレスを抱えてしまうということも珍しくありませんが、キマイラ文庫はどのようなスタンスで商品化を目指すのでしょうか。

蝉川:作家側としては、メディアミックスが行われるときに、だいたいストレスがあるものです(笑)それは人に対してのストレスばかりじゃなくて、創作のストレスと近いものだったりするんですよ。作家側も必死に書いている、メディアミックスの作品を制作する側も丁寧にやってくれているという恵まれた状況だったとしても、認識の違いみたいなものは発生しますから。何かしらストレスはあるだろうと想定して、どういう考え方や立ち回りで臨むのかが大事なのかなと思いますね。

――経験上、どのような関わり方が良いと思いますか?

蝉川:僕が思うに、メディアミックスへのかかわり方はおおざっぱに二種類しかないです。メディアミックスチームの一員としてがっつり関わるか、一員にはならずにどっしり構えて、どうしようもないときだけ「大爆発ボタン」を押す覚悟を持つことです。一番微妙な結果になりやすいのは、メディアミックスはお任せしますみたいな顔をしておいて、いざ監修がくるとちまちまと台詞を直したりするようなスタンスですね。こういうことをやるとこちらも、協力者も疲弊していって喧嘩別れになったりします。

――喜多山先生は、作品がメディアミックスされる際に、どのようなスタンスなのでしょうか。

喜多山:わたしはお任せすることが多いですね。口も出しません。質問されたら、こうしたほうがいいかもと答えたりはしますが。任せると言った以上は任せます。でも自分でやりたい場合はガッツリ自分でやります。

――そういえば、喜多山先生は前職のゲーム業界にいた頃、メディアミックス作品を手掛けていませんよね。新規IPと独自のIPを中心に作っていましたよね。何か理由があったのでしょうか。

喜多山:単純に同じ時間を使うなら新しい作品を作りたいからですね。自分で立ち上げたIPも、続編からは監修に回って、他のスタッフに任せるということもやっていました。もともと他の人が作った原作を題材にして何かを作るというのがとても苦手というのもあります。その代わりに新しいものを生み出していくノウハウはそれなりに蓄積しているので、キマイラ文庫でも活かしていきます。

キマイラ文庫の強みと特徴

喜多山:わたしのほうは、このやり方が合っているかどうか確認しつつ進めていこうと思います。立ち上げは小さめのスタートですが、蝉川先生や作家の方が、仲間の作家を呼びたいと思ってくれるような場を目指しています。正直、いまは怪しまれていると思うんですよね。この記事を読んでも、「そんなのうまくいくの?」と思う方がいて当然ですし、搾取されているのではないかと思う方もいるかもしれないですよね。なので、実績を作ることをまず目標にしています。「コミカライズ率100%」「ゲーム化率100%」を真面目に目指しています。

蝉川:勝算がないという風には考えていないです。一般論ですけど、webとかに書いた小説を書籍化しようとすると当然かなりハードルは高いです。そのハードルを考えると、ほかの出版社がやっていないことをやって、飛び越えていくという戦い方はアリだなと思いました。書籍化ではなく、いきなりゲーム化やアニメ化を目指すというルートはありえるのかなと思い始めています。そう思うようになったのは、ある建設系の大会社が、アニメ分野に深く関わっているのを知ってからなんです。

――アニメ制作に他ジャンルの企業が関わってくるというケースも増えてきましたよね。クオリティも高い作品が多いです。

蝉川:異業種のアニメへの参入というケースがなぜ起こるのかと考えると、ジャンルへの愛や興味はもちろんとして「業界ごとに扱うお金の規模が異なる」という理屈もあるのかなと思ったんです。建設業界と、アニメ業界で扱うお金の規模はおそらく異なります。建設業界が新たなチャレンジや事業として出せるお金が、アニメ制作側にとっては潤沢な制作資金になりうると考えると、ゲームやアニメ業界にとっての小説も同じような関係になれるのかもと思ったんです。予算規模の異なるゲーム対ラノベ、アニメ対ラノベ、コミカライズ対ラノベというビジネスは成り立つ可能性がありますよね。特に、ゲームの制作費はどんどん高騰していて、数億、数十億、百億みたいな作品も出てきていますから。その中でちょっと原作にお金をかけるだけで、「面白いコンテンツが作れる」ということが理解されていけば、キマイラ文庫にチャンスがあるのかなと。そして喜多山先生であれば、そういうところを切り開いていけるのではと期待しています。

――実際に喜多山先生の作品がメディアミックスされていっているのを見ると、確かに期待できますね。

蝉川:もうひとつ可能性の話だと、キマイラ文庫というレーベルはあまり多くの作品を扱う予定はないので、それがプラスに働くことはあるかなと想像しています。小説投稿サイトだと、無数の作品がひしめいていて、そこで見られる作品になるのって大変なんですよ。こういったサイトでは、作品のクオリティだけではなくて、投稿頻度をとにかくあげて、タイトルを見ただけで中身がわかるようにして、かつ流行りのジャンルを書くというようなシステムハック的なことをしないと注目されなかったりもします。でも、キマイラ文庫では、作品数を絞って運営するので、作品が目立ちやすいと思っています。もちろんキマイラ文庫の宣伝自体は必要でしょうけどね。

喜多山:好きな作品を書くことと、売れそうな作品を書くことはイコールではないですからね。売れそうな作品を書くというのも簡単ではなくて、今売れている作品以上のものを書かなければいけない場合が多いですよね。ゲームを作っているとき、企画書の中に「売れているゲームの模倣」をしようとしているものをよく見かけました。今でも安定を求めて売れ線の企画を求められることがあります。でも、売ることを追い求めるあまりに似たようなものがばかりになってしまったら、市場が飽和して結局亜流のものは売れなくなります。ですから、キマイラ文庫では売れる売れないは後回しにして、とにかく作家自身が面白いと信じて熱量を込めた作品を作ります。そこにおのずと作家ごとのオリジナリティが生まれ、読者に新鮮な体験を提供することができると考えています。どうぞご期待ください。

――次回はオープンの際にインタビューさせてください!今日はありがとうございました。

goziline

様々なジャンルのゲームを大人気なく遊びます。

最新記事 by goziline (全て見る)

- 『ヴァンパイアセイヴァー』がEVO Japan 2026のメインタイトルに!その魅力と見どころとは? - 2025年12月13日

- 「ユークス」誕生秘話から新たな挑戦まで。谷口社長が闘魂烈伝、エルツヴァーユ、レースゲーム、そしてアクアプラス子会社化を語る【インタビュー】 - 2025年12月8日

- 【餓狼伝説CotW】12月9日配信!Mr.BIGのグレイトな動きと見どころをご紹介! - 2025年12月5日